What if it turns out that the decline in local cultural values and our society’s greater recognition of foreign culture is triggered by ourselves? Our cultural thinkers are too busy boasting about the goodness of their culture and accusing globalization of being the culprit, reluctant to give birth to new and fresh memes/ideas that could benefit society.

Even Keroncong was Once Youthful and Romantic

So why has there recently been a stigma that keroncong music is the music of older people? Perhaps it is true, as Gema Lansia members say, that keroncong is less exposed, so people don’t know about it; keroncong seems elitist, exclusive, and only suitable for older people to enjoy.

Sebelum Aku Mati, Nadya

Masih tersisa senyuman di bibir wajahku yang mengeriput. Aku menerawang jauh ke dalam kalbu. Takutkah aku dengan mati? Takutkah aku dengan keputusanNya?

Tidak Ada Musik di Planet Mati

Para musisi yang tergabung dalam IKLIM dan gerakan MDE Indonesia telah melakukan perannya: menyebarkan pesan bahwa tidak ada musik di planet mati. Maka, mulailah melakukan aksi semampu yang kita bisa. Agar planet kita tetap hidup dan lestari. Agar kita dapat mewariskan bumi ke anak cucu kita di hari esok.

Do We Need Musicians in the House of Representatives?

Solving the problems plaguing the music industry should be the priority of the musicians who win the legislative elections next February. If we cannot hope that they will bring changes to the industry, why should people vote for them in the first place?

20 Years of Berkarat Album by Burgerkill

I interpret the Berkarat (Rusty) album by Burgerkill as a manifesto from the figure of Ivan Scumbag. The real form of frustration and incomparable fatigue that he felt.

KUNTARI’s Metamorphosis on Larynx

Larynx has proven itself a manifestation of the search for the uniqueness of music that KUNTARI has been pursuing. As well as witnessing the metamorphosis.

How Music and Local Wisdom Can Address the Disruption of Artificial Intelligence

The presence of AI is not a threat. In fact, AI will become a very important tool in preserving and developing local culture and wisdom typical of the archipelago.

The End of Protest Music in Indonesia

Slank, Iwan Fals, and Marjinal once known as the revolutionary musicians who often criticise Indonesian Govt. What happen when they changing?

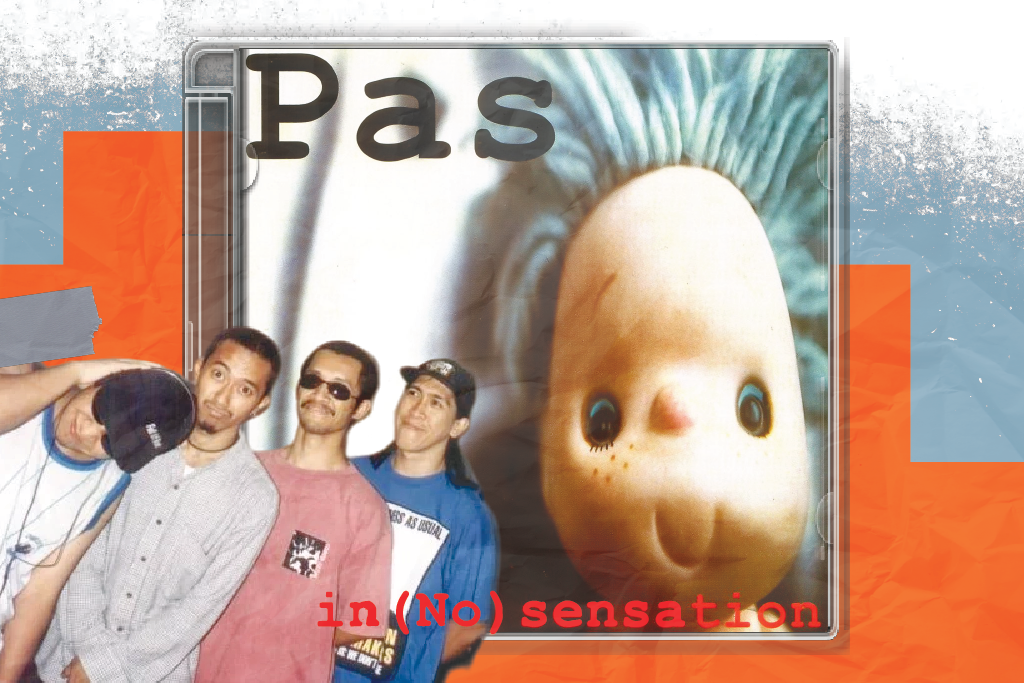

28 Years Album In (No) Sensation by PAS Band

In 2023, PAS Band's debut full-length album, In (No) Sensation exactly 28 years old. One of the most important rock album in Indonesia.